Вербные дни — Лазарева суббота и Вербное воскресенье

Шестая (предпоследняя) неделя Великого поста у славян с древнейших времён называется Вербной, а особенно выделяются на ней два последних дня – Лазарева суббота и Вербное воскресенье.

Лазарева суббота

Суббота Вербной недели посвящается одному из самых знаменательных чудес, совершенных Иисусом – воскрешению Лазаря из Вифании. Об этом событии рассказывается в Евангелии от Иоанна.

Лазарь, друг и последователь Христа, сильно заболел, и его сёстры, Марфа и Мария, послали весть об этом Иисусу. Получив печальное известие, Иисус отправился в Вифанию, но когда прибыл туда, Лазарь уже умер и был похоронен. Тогда Иисус велел откатить камень, закрывавший гробницу, и начал молиться: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». После этого Спаситель воскликнул: «Лазарь! иди вон». И воскресший Лазарь, «обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами», тут же вышел из пещеры. Иисус велел присутствующим: «Развяжите его, пусть идет». Согласно греческому преданию, после своего воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет и был епископом на Кипре.

Лазареву субботу в христианской традиции называли иногда «малой Пасхой» (из-за чуда воскрешения), а в народе по этому поводу появилась шуточная загадка: «Когда воскресенье бывает в субботу?»

Воскрешение Лазаря считается одним из наиболее знаковых событий: после него многие иудеи уверовали в Спасителя, однако именно это чудо встревожило первосвященников и фарисеев, которые «собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом». Можно сказать, что именно чудо воскрешения Лазаря стало «последней каплей» и привело к крестной смерти Спасителя.

Вербное воскресенье

В воскресенье Вербной недели верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим. Согласно евангелиям, Иисус после воскрешения Лазаря направился в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху. На подходе к городу он увидел привязанного к дереву молодого осла и попросил своих учеников привести животное к нему. Таким образом, в город Спаситель въехал на осле, как и было предсказано: «Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле». Народ, уже узнавший о воскрешении Лазаря, встречал Иисуса, размахивая вайями (пальмовыми ветвями) и радостно крича: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!»

В память об этом событии во всех христианских храмах принято было освящать ветви деревьев, оттого шестую неделю Великого поста и называли «седмица Ваий», а воскресенье на этой неделе именовалось «цветоносное». У древних евреев пальма была символом торжества и мужества, её листьями приветствовали знатных лиц. Но христианство распространилось и в те места, где о пальмах даже не слыхали, так что в разных культурах вайи заменяли другими растениями — оливами, лавром и пр. В славянской традиции использовали вербу – первое дерево, зацветающее весной; поэтому и праздничную неделю называли Вербной, Вербницей.

Обряды с вербой

Верба – это символ весны, роста, жизненной силы. К празднику Ваий славянские народы в Лазареву субботу нарезали пучки молодых веток с пушистыми «зайчиками» и вечером освящали их в храмах. Могли освящать даже целые деревья, которые для этого срубали или выкорчёвывали и привозили в церковь, а после праздничной службы раздавали ветки прихожанам.

Освященная в храме верба чрезвычайно почиталась в народе. Она становилась как бы вместилищем некой благодатной силы, которую старались передать людям, животным, полям. Например, широко распространён был обычай хлестать друг друга вербой для здоровья, защиты от сглаза и порчи, а также для привлечения удачи. Детей ударяли прутиками освящённой вербы, чтобы хорошо росли и не хворали; коров хлестали, чтобы не болели и давали больше молока. В некоторых областях вербой трижды ударяли ульи с пчёлами, поля и даже могилы родственников. Обычно ритуал проводили в воскресенье, вернувшись из церкви, и при этом приговаривали: «Не я бью, верба бьет», «Верба хлест, бей до слёз, будь здоров!» и т.п. Тех, кто проспал заутреню, хлестали сильнее, а иногда вдобавок обливали виноватого водой или кидали в лужу.

В некоторых губерниях хлестание вербой стало частью молодежного праздника. Пост в это время ослабляется (разрешается есть рыбу), и девушки, пользуясь случаем, устраивали в Лазареву субботу вечеринку вскладчину: варили кашу, пекли рыбный пирог и гречневые блины. Вечером подходили парни и молодежь гурьбой обходила те дома, где жили новобрачные, крича у ворот: «Отопри, отопри, молодая, вербешкою бить, здоровьем больше прежнего наделить!» Когда «обходчиков» впускали, они слегка ударяли молодых вербой и с песнями желали им всяческих благ. После обхода парни с девушками возвращались в избу, подготовленную для праздника, и там до утра пировали и веселились.

Хлестание освященной вербой совершалось не только в Вербное воскресенье, но и в Юрьев день, когда скот первый раз выгоняли в поле. Перед выпасом хозяйки кропили коров святой водой с вербы, приговаривая: «Господь, благослови и здоровьем награди!», после чего теми же ветками выгоняли бурёнок со двора. Ветки после этого втыкали под крышу, чтобы коровы не терялись. При первом выгоне лошадей в ночное на Николу Вешнего табун также погоняли не кнутом, а освященными ветками вербы.

Освящённая верба считалась хорошим лекарственным средством и оберегом от нечистой силы. Например, в Вербное воскресенье принято было съедать по девять распустившихся «зайчиков» вербы (их называли вербной кашей) для профилактики и лечения лихорадок, от зубной боли и порчи. Вербные веточки давали скоту — от падежа и для плодовитости животных. В костромских селах шишечки вербы запекали в хлебцы и скармливали их коровам, а для людей делали «барашки» – ржаные колобки в форме вербных почек.

Освящённую вербу хранили дома весь год (обычно в красном углу, рядом с образами) и использовали по необходимости. Отвары или порошок из такой вербы применяли для лечения больного горла, желудка, при простудах, ушибах, ранах, опухолях. Детей купали в отваре вербы «на здравие тела», а больных животных окуривали веточками вербы.

Использовалась верба и для защиты от грозовой стихии. Считалось, что ветки освящённой вербы берегут дом от молнии, прогоняют бурю (если бросить их против ветра или перекрестить ими тучи) и усмиряют огонь (если бросить их в пламя пожара). Ветки также втыкали в поля и огороды, чтобы уберечь посевы от града, гроз и вредителей. С освященной вербой выходили на первую пахоту, клали её в семена ради хорошего урожая. Ту вербу, что хранилась дома весь год, перед следующим Вербным воскресеньем сжигали или пускали по воде.

Ритуальный хлеб

В субботу или воскресенье Вербной недели славяне пекли обрядовое печенье из постного теста: «барашки», «лесенки», «кресты». Обычно такие хлебцы делали по числу членов семьи, причём в один хлебец запекали монету или шишечку вербы: кому попадётся, тот считался счастливым и весь год начинал важные работы. Для девушки «счастливый» хлебец означал скорое замужество. Ритуальные хлебцы делали и для животных, чтобы были здоровы, а ещё клали печенье к зёрнам, предназначенным для сева.

Интересно, что ритуальный хлеб для Лазаревой субботы был известен и у греков. В Греции по сей день принято выпекать постные булочки «лазаракья» или «лазаридес» в форме спелёнутого человечка: они изображают Лазаря в погребальных пеленах. В тесто для таких булочек обычно добавляют мед, корицу, изюм или грецкие орехи.

Празднование «Вербницы» в больших городах

Столица и крупные города русские традиционно встречали вербные праздники народными гуляньями и ярмарками. Устраивались «Вербные торги», где продавали сладости, иконы, пасхальные яйца, игрушки, а также связанную пучками вербу. К «букетикам» нередко привязывали украшение — бумажного ангелочка, «вербного херувима».

Богатые люди традиционно устраивали «Вербные катания» на лошадях по центральным улицам. В Москве на катания могло собираться несколько сот экипажей, ездили от Красной площади до Тверской заставы. «Вербные катания» называли ещё «вывозом невест», поскольку местное купечество таким образом демонстрировало своих дочерей на выданье.

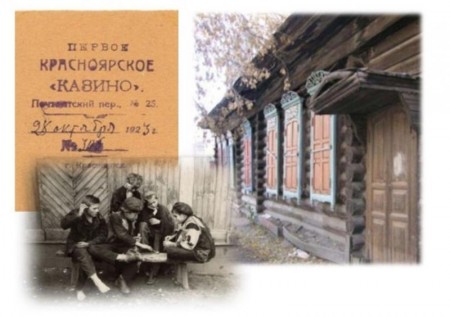

`Шествие на осляти Алексея Михайловича` Вячеслав Григорьевич Шварц, 1865 г.

Самой зрелищной церемонией в Вербное воскресенье было некогда «шествие на осляти» — крёстный ход, изображавший Вход Господень в Иерусалим. На Руси этот обычай появился в XVI веке, а пришёл он из Константинополя (где подобные шествия устраивали уже в IX веке). Считалось, что «шествие на осляти» очищает от грехов и бережёт город и его жителей от разных несчастий.

Во время шествия в столице роль Иисуса исполнял митрополит (позднее - патриарх), едущий верхом, а его «осла» вёл под уздцы сам государь. В прочих городах на «осле» ехал епископ или архимандрит крупнейшего монастыря, а вёл его воевода. Под осла обычно маскировали небольшую лошадь: её загодя подготавливали (держали на строгой диете и водили по заданному маршруту, чтобы она привыкла), а в день торжества покрывали попоной с «ослиными» ушами.

В Москве «шествие на осляти» начиналось от Успенского собора Московского Кремля и через Спасские ворота выходило на Красную площадь. В нём участвовало множество людей и практически всё местное духовенство. Пышное шествие доходило до Лобного места, патриарх и царь с небольшой группой приближенных шли в церковь Входа Господня в Иерусалим Покровского собора, где совершали богослужение и надевали парадные одежды. После выхода из собора патриарх поднимался на Лобное место и вручал государю ветки вербы, обёрнутые в бархат. Подводили «осла», патриарх с Евангелием и крестом в руках садился верхом, государь брал в руки повод, и шествие отправлялось к Успенскому собору. С крёстным ходом везли на санях вербное дерево, богато украшенное блёстками и фруктами. У собора, под звон колоколов, шествие завершалось, патриарх заканчивал литургию и благословлял вербу.

Простой народ очень любил «шествие на осляти», так как архиерей, совершая крёстный ход, «распространял благодатную силу», благословляя всё на своём пути. Царям же не слишком нравилось «прислуживать» патриархам, и со временем они стали посылать вместо себя бояр, а при Петре I «вербные» крёстные ходы и вовсе прекратились.