Аргументы противников ЕГЭ иногда просто поражают

Декан философского факультета ГУ-ВШЭ Алексей Михайлович Руткевич - о насущных проблемах средней и высшей школы, о ЕГЭ, его противниках и его сторонниках. Интервью "Русскому журналу".

Русский журнал: Во время "проталкивания" идеи ЕГЭ в начале 2000-х годов тогдашний министр образования Филиппов апеллировал к тому, что ЕГЭ - первый шаг на пути к интеграции российской системы образования в западную в рамках болонского процесса. Но сегодня, кажется, о болонском процессе почти никто не вспоминает. С чем это связано?

Алексей Руткевич: С так называемым «болонским процессом» ЕГЭ никак не связан. Есть страны Европы, в которых выпускные экзамены проводятся в виде тестов, есть страны, в которых сохраняются устные и письменные экзамены (например, Франция, в которой эти экзамены принимаются университетскими преподавателями). С «болонским процессом» связан переход на схему 4+2 (бакалавриат, магистратура).

РЖ: Недавно министерство образования приняло решение, что оценки в аттестаты будут выставляться, исходя из текущей успеваемости ученика. То есть баллы, полученные в рамках ЕГЭ, не будут влиять на выдачу аттестата зрелости. Как Вы оцениваете это решение министерства, ведь по сути дела в этом случае ЕГЭ перестает играть роль единого экзамена при переходе из школы в вуз?

А.Р.: ЕГЭ сохраняет свою роль именно при переходе от школы к вузу. Аттестат выдан, школа окончена, но для поступления в вуз нужно иметь положительные оценки по ЕГЭ. Тому, кто поступает не только на естественнонаучные и инженерные специальности, но также на экономику или психологию, нужно знать математику. Тот, кто получает «двойку» по математике, не справляется с задачами за 8-9 классы – может ли он обучаться высшей математике в вузе? До введения ЕГЭ мы были удивительной страной, в которой 100% выпускников хотя бы на «тройку» знали математику. Пушкин, Черчилль, Карл Густав Юнг были по математике «двоечниками», а у нас была замечательная успеваемость! Стоило ввести ЕГЭ, как эта «потемкинская деревня» рассыпалась – примерно 20% выпускников не освоили программу даже 9 класса. То же самое относится к другим предметам. Возьмем тесты по истории. Мне многое в них не нравится (особенно в части «С»). Но эти тесты очень хорошо отличают двоечника, который путает Александра Невского и Дмитрия Донского, от троечника, который все же открывал учебник. Эти тесты удовлетворительно отличают четверочника, который старательно учился, но не блистал, от троечника. История у нас сдается в огромном количестве вузов; скажем, все юридические факультеты предполагают вступительные испытания по истории. Для них достаточно того, что поступающий сносно учился в школе по данному предмету. Тесты плохи для небольшого числа не просто отличников, а тех, кто желает стать именно историком, много читает вне школьной программы, дает нестандартные ответы. Но и с тестами такой отличник без труда справится. Лучшие вузы получили право проводить свой экзамен по профилирующему предмету, можно принять участие в олимпиаде… Тесты проверяют наличие не исторического мышления, а фактических знаний. Поэтому исторический факультет МГУ или РГГУ может – и, на мой взгляд, должен - проводить дополнительный экзамен. В случае математики и естественных наук тесты «работают» лучше, чем в случае наук гуманитарных. Наихудшие сегодня – по литературе и обществознанию. Их нужно основательно перерабатывать (а по обществознанию давно нужен приличный учебник).

РЖ: Недавно президент Медведев публично раскритиковал тесты ЕГЭ по истории за низкое качество. Считаете ли вы, что это может негативным образом сказаться на процедуре ЕГЭ, привести к ограничению ЕГЭ русским языком и математикой или, что менее вероятно, к отмене единого государственного экзамена?

А.Р.: Качество тестов по гуманитарным наукам, действительно, невысокое, но как я уже говорил, тесты по истории позволяют отличать читавших школьных учебник от неучей... Противники ЕГЭ уже воспряли, у них имеются влиятельные союзники (вспомним недавнее выступление мэра Москвы). Задеты интересы и родителей двоечников, и части учителей, и руководства многих вузов, и приемных комиссий, и репетиторов... Коррупционная составляющая на переходе от школы к вузу была примерно подсчитана несколько лет назад - около 0.5 миллиарда долларов. Вряд ли она уменьшилась с тех пор. Так что можно ожидать продолжения критики ЕГЭ в наших "неподкупных" СМИ...

Кстати, ГУ-ВШЭ от введения ЕГЭ получит лишь трудности с набором. Вместо того чтобы проводить вступительные экзамены по нашим тестам (хорошо проверяющим знания по экономике, праву, социологии), мы вынуждены будем в этом году принимать результат ЕГЭ по обществознанию, а тесты по данному предмету слабые, ориентированные на убогий учебник. Однако к нам и в пару десятков других университетов будет большой прием по результатам олимпиад, у нас есть право на собственный экзамен. Проиграет от отмены ЕГЭ немалое число хороших (и почти незатронутых коррупцией) вузов и факультетов "среднего уровня", проиграют те абитуриент, которые не блистали, но хорошо - или даже сносно - учились в школе, проиграют их родители, проиграют добросовестные учителя. Словом, проиграет от отмены ЕГЭ то "молчаливое большинство", которое работает, исправно платит налоги и содержит тем самым систему образования.

РЖ: Когда ЕГЭ вводился в качестве эксперимента, его защитники апеллировали к тому оздоравливающему влиянию, которое он окажет на российскую систему образования, избавив ее от коррупции, низкого качества образования и т.д. При этом на мнение противников ЕГЭ, кажется, практически не обращали внимание. Как к ЕГЭ относитесь Вы?

А.Р.: Отношение к ЕГЭ у меня критичное, я вообще не слишком высоко ценю тесты, хотя признаю их полезность. В ГУ-ВШЭ вступительные экзамены всегда проводились в виде тестов, что помогало и помогает исключению коррупции. При сдаче ЕГЭ коррупция, конечно, тоже возможна, но она все же на порядок меньше, чем сегодняшняя система, при которой бюджетные места в многочисленных вузах занимают за откровенные или прикровенные взятки (скажем, обучение у репетитор, который «делится» с приемной комиссией). Аргументы противников ЕГЭ иногда меня просто поражают. Скажем, я уже не раз читал на разных сайтах, что именно ЕГЭ ведет к скверным знаниям выпускников школы. ЕГЭ можно сравнить с термометром, который более или менее верно показывает наличие болезни. Либо с зеркалом, отображение в котором нам не всегда нравится. И мы не разбиваем зеркало только потому, что собственный облик не всегда хорош. Мне понятно то, что ЕГЭ яростно критикуют представители находящейся в оппозиции КПРФ; любая оппозиционная партия пользуется недовольством тех или иных групп населения. Правда, г-н Смолин почему-то забывает о том, что аналогичные ЕГЭ тесты используются не только в США, но и в милой сердцу коммунистов КНР, причем введение тестов было также связано с высоким уровнем коррупции. Главные противники ЕГЭ – ректора тех вузов, которые набирают на платные места тех, кто не справлялся со школьной программой. Приведу имевший место в одном вузе случай. Преподаватель пытается подсказать студенту экономического факультета: «Напишите А в квадрате»; этот второкурсник рисует «А» и обводит квадратиком. К сожалению, таков уровень грамотности значительного числа студентов. Как говорится: «Нечего на зеркало пенять…».

РЖ: Сторонники ЕГЭ говорили о том, что проводимый в такой форме экзамен помогает поступать в столичные вузы ребятам из провинции?

А.Р.: В ГУ-ВШЭ результаты ЕГЭ засчитывались все последние годы, к нам поступали выпускники из тех губерний, где ЕГЭ проводили – в отличие от Москвы. Пару лет назад провели небольшое исследование: посмотрели как учатся те, кто сдавал 2-3 экзамены в формате ЕГЭ. Обнаружилось, что учатся они неплохо, чаще всего «крепкие четверочники». В провинциальных городах сохранилось немалое число приличных школ, выпускники которых боятся ехать в Москву не только из-за дороговизны жизни в столице, но и по неуверенности: я приеду из своего Архангельска (Ставрополя, Уфы и т.д.), а на экзамене провалюсь, да и вообще в Москве все «схвачено»… Теперь такой выпускник просто посылает копию своего аттестата, его нельзя не принять, если у него отличные оценки. Поэтому можно ожидать роста иногородних студентов в столичных вузах. И это правильно: столица должна работать на страну, а не наоборот.

РЖ: Один из основных аргументов противников ЕГЭ: единый экзамен рушит фундаментальность российского образования. Согласны ли Вы с этим, и что такое "фундаментальность образования", какие признаки отличают фундаментальное образование от нефундаментального?

А.Р.: Я не вполне понимаю, что имеется в виду под «фундаментальностью» в случае среднего образования. Если речь идет о том, что по ходу образования закладываются основы знаний, то любая школьная система не обходится без этого. Средняя политехническая школа в СССР давала неплохие математические и естественнонаучные знания и скверно учила гуманитарным дисциплинам, иностранным языкам. Но этой школы сегодня не существует. Те, кто говорят об угрозе «фундаментальности» со стороны тестов (вроде г-на Комкова), занимаются откровенной демагогией. Мешают не тесты, а отвратительное финансирование, бегство из школ толковых учителей, на смену которым слишком часто приходили некомпетентные лица. О какой «фундаментальности» можно говорить в школах, выпускники которых массово получают неудовлетворительные оценки по русскому и по математике, т.е. завершают 11 класс без знаний за 9-й?

Спор между сторонниками знаний и компетенций просто бессмыслен, когда речь идет о малограмотных молодых людях, которых так охотно готовы учить праву, экономике, менеджменту иные вузы. То, что в последнем классе средней школы ученики попрактикуются и привыкнут к формату экзамена в виде теста, ничуть не мешает давать им основы знаний на протяжении предшествующих лет, да и в 11 классе. Репетиторы не исчезнут вообще, но будут получать куда меньше денег, если перестанут гарантировать успешную сдачу предмета именно на тот факультет, где трудится репетитор. Как я уже говорил, ЕГЭ ничуть не ухудшает и ничуть не улучшает самого образования и воспитания в школе. Это – термометр, который показывает, что наша школьная система находится в крайне тяжелом положении. А родителям школьников ЕГЭ показывает, что многие учителя плохо учат. Если не 1-2 откровенных бездельника, а полкласса «заваливает» ЕГЭ по математике, то встает вопрос о том, как их учили…

РЖ: Каким Вам видится будущее российского образования?

А.Р.: Трудный вопрос. Особенно, когда речь идет о средней школе. Несомненно, нужно поднимать зарплаты учителям, ремонтировать здания, не жалеть средств на компьютерные классы и т.п. Но даже при значительном увеличении государственных расходов ситуация будет исправляться чрезвычайно медленно. А я совсем не уверен в том, что в условиях нынешнего кризиса данная статья бюджета существенно возрастет. Даже при невероятной щедрости властей столь запущенную болезнь нужно лечить долго. Чудес я не жду. И как все вузовские преподаватели знаю, что уровень подготовки абитуриентов будет низким в ближайшие годы.

РЖ: А что касается высшего образования?

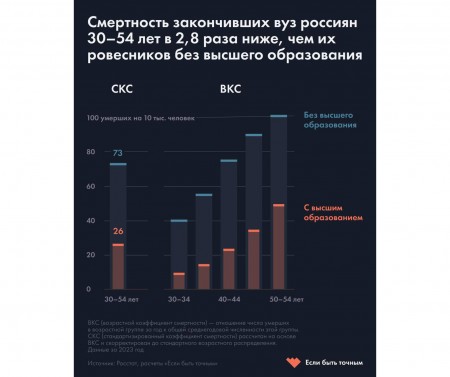

А.Р.: Если брать высшее образование, то здесь куда проще добиться быстрых изменений. На весь СССР было около 700 вузов, включая военные. В России ныне более 3500 вузов и филиалов. Не менее половины из них относятся именно к тому, что я назвал «потемкинской деревней». Причем это совсем не обязательно частные вузы. Конечно, стоило бы закрыть некоторое число странных частных контор, в которых учат «переводоведению» (в действительности, за 5 лет дают знания английского, соответствующие годичным языковым курсам). Только в Москве юриспруденции обучают в 147 вузах, хотя сносное образование дают в 5-6, а хоть какое-то еще в 20-25. Кто поступает на какой-нибудь факультет провинциального политехнического института, сегодня гордо именующего себя «Академией»? И учится производить и ремонтировать станки модели 1970 года? Поступают просто потому, что есть бюджетные места. А потому толком не учатся.

А у преподавателей возникает искушение: брать взятки за экзамены и зачеты со стороны тех, кто все равно ничего не учит, подрабатывая где-нибудь охранником… Словом, система высшего образования может быстро измениться вместе с закрытием немалой части филиалов, да и сотни-другой вузов. Только что делать с десятками тысяч студентов этих контор по выдаче дипломов? Так как в условиях кризиса власть предержащим вряд ли нужны студенческие волнения, меняться все будет медленно. Правда, демографический спад оставит без студентов многие факультеты. Поэтому и ведут столь активную атаку на ЕГЭ ректора многих вузов: если чуть ли не треть школьников получит низкие баллы по математике и русскому на ЕГЭ, то число студентов по экономике, менеджменту, инженерным специальностям сократится. К тому же ЕГЭ дает возможность абитуриентам подать аттестаты во множество разных вузов и выбрать тот из них, который соответствует их устремлениям и готов принимать с определенной «планкой». Так что волнения тех, кто руководит всякого рода «Рогами и копытами», понятны…

Александр Павлов