Штампы с чужого плеча. Что увидели учителя, прочитав сочинения 11-классников

Прочитав сочинения выпускников, словесники точно узнали (хотя подозревали и раньше), что уроки литературы, которые они проводили в течение нескольких лет, ничему детей не научили. Что нелегкий учительский труд – у кого самоотверженный, у кого добросовестный, у кого-то рутинно-повседневный - был в сущности напрасным. Даже более того – не просто бесполезным, но даже в чем-то вредным, ибо привел к таким печальным результатам.

В чем эти результаты выражаются конкретно? Первое и самое горькое: дети в большинстве своем как не читали, так и не начали читать. Даже в прошедшие три месяца, когда страсти по сочинению и страхи перед ним нагнетались на всех уровнях. И даже если что-то успели прочитать (чаще всего в кратком изложении) или услышать (в кратком пересказе учителя или репетитора), то не поняли. А если даже что-то прочитали и кое-что поняли (что само по себе несомненная редкость), то не смогли применить свой читательский опыт для доказательства «своих» мыслей.

Кавычки, как вы понимаете, неслучайны. Проблема - и она заставляет преподавателей словесности встревожиться не на шутку - состоит еще и в том, что своих мыслей в детских сочинениях почти не встречается. Встречаются в основном чужие, навязанные взрослыми, выраженные безликими общими фразами или плоскими, невыразительными штампами с чужого плеча. Это один момент. Но, пожалуй, еще хуже другое: ежели вдруг высказаны свои, то почти всегда топорным, примитивным донельзя языком. Так что педагоги хватаются за голову: «Уж лучше б дети о своем не писали!» Потому что собственные мысли выпускников с головой выдают их узкий кругозор, малограмотность и инфантильность, то есть полную беспомощность и неготовность к взрослой жизни. Какой уж тут аттестат зрелости! Таких выпускников впору оставлять в школе еще года на четыре.

Я, конечно, пишу не о выпускниках элитных образовательных учреждений и профильных лингвистических гимназий – там ситуация на порядок лучше. Учителя, работающие в школах повышенного уровня, рассказали мне, что в этот раз дети порадовали их и речевой, и орфографической грамотностью, и разнообразием приведенных литературных примеров. Наряду с повестью Бориса Васильева «А зори здесь тихие», «Сотниковым» Василя Быкова и «Сашкой» Вячеслава Кондратьева (это стандартный набор военной тематики), вспомнили о ремарковском «На западном фронте без перемен». Говоря о любви, вспомнили не только прозу Бунина и лирику Маяковского, но и «Братьев Карамазовых». Говоря о взрослении, написали о Солженицыне и Трифонове, Астафьеве и Распутине. Таких выпускников, к сожалению, в масштабе страны очень мало, но радует, что они вообще существуют в природе – как образец, к которому нужно стремиться.

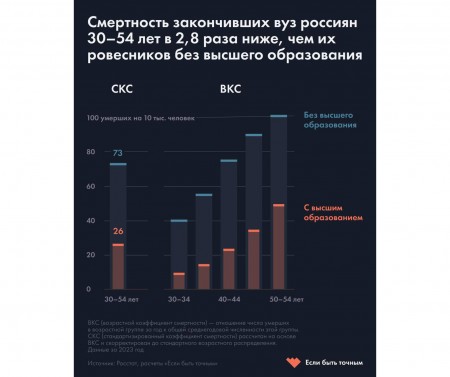

Выскажу крамольную мысль, она появилась у меня уже давно и со временем лишь окрепла: наше среднее образование следовало бы называть начальным, а высшее - средним – это гораздо более точно отражало бы их сущность. Разве можно считать образованным человека, который из всей классики наслышан лишь о «Войне и мире» Толстого, путает Грибоедова с Тургеневым и Гончарова с Достоевским, с грехом пополам прочел «Судьбу человека» Шолохова, вершиной литературы считает «Мастера и Маргариту» Булгакова и совсем не знает не только современных авторов, но даже писателей второй половины 20 века?

Я не шучу и не сгущаю краски – «Война и мир» и «Судьба человека» были «лидерами продаж» на итоговом сочинении. Если Андрею Соколову пришлось «отстреливаться» в теме о войне, то незабвенных героев Толстого использовали почти во всех предложенных темах, разумеется, кроме собственно литературной - по Лермонтову. Кстати, ее практически нигде не писали. В редких школах лермонтовскую тему выбрали не более одного-двух выпускников, а в основном никто. Учителя, с которыми я разговаривала после проверки, признавались, что 11-классники охотнее всего рассуждали на темы войны и любви («Что лучше: любить или быть любимым»). Первую тему, понятное дело, чаще брали мальчики, вторую – естественно – девочки. Что интересно, в качестве аргументов чаще всего использовались «Гранатовый браслет» Куприна (иногда авторство приписывалось Бунину) и «Мастер и Маргарита». Почему? Скорее всего, потому что их недавно «проходили» на уроках. А великие «пары»: Онегин и Татьяна, Печорин и Вера, Ольга Ильинская и Обломов, Базаров и Одинцова, князь Андрей и Наташа – уже выветрились из памяти, их «проходили» в прошлом году.

За год дети забывают если не все, то многое – и это тоже одна из особенностей нынешнего поколения, вскормленного исключительно на видеоряде. Мгновенная смена картинок заставляет мозг защищаться – не хранить долго полученную информацию. Мое утверждение отнюдь не голословно. Еще год-два назад я удивлялась признаниям выпускников (даже отличников!) в том, что они «читали, но не помнят» сюжет и героев «Капитанской дочки», «Горе от ума», «Героя нашего времени». Теперь я точно знаю, что это так и есть. Дети, действительно, в подавляющем большинстве совсем не запоминают прочитанное. О произведении могут рассуждать, только если прочли его три дня назад, через неделю начинают путать героев, с трудом вспоминают название и автора (я не преувеличиваю, спросите ваших старшеклассников, что они прочитали две недели назад, и они вам честно признаются, что не помнят – верьте им, это не розыгрыш!).

Увиденное современные дети помнят немного дольше – и в этом смысле, конечно же, учителей спасают экранизации. Но всю классику нереально показать на уроках даже физически. Поэтому учителя вынуждены обращаться к многократному (обратите внимание!) краткому пересказу отдельных (!) эпизодов классики. Результатом такого «изучения» литературы стало ее катастрофическое усыхание, «скукоживание» - иными словами полная потеря плоти и крови. Удивительно ли, что «Война и мир» в сознании нынешних выпускников сузилась до четырех- пяти эпизодов, которыми легко «жонглировать» в любом эссе, хоть в части С, хоть на итоговом сочинении. Учителя-словесники, не задумываясь, назовут вам эти эпизоды: первый - князь Андрей смотрит в небо после боя под Аустерлицем, второй - батарея капитана Тушина сдерживает противника во время Шенграбенского сражения, третий - князь Андрей по дороге в Отрадное смотрит на дуб, вначале сухой, а потом расцветший, четвертый - Наташа Ростова во время отъезда из осажденной Москвы отдает подводы раненым. И это все! Другие эпизоды и тем более второстепенные персонажи бессмертной эпопеи или не вспоминаются вовсе, или немилосердно путаются: Долохова нередко называют Дороховым, Курагиных Куракиными, Элен превращается в княгиню – для выпускников это уже такие мелочи, что и говорить о них не стоит. Про Тихона Щербатова лучше и не спрашивать – дети о нем вовсе не слыхивали: о «дубине народной войны» сегодня на уроках вспоминать не принято, так же как и о философии смирения Платона Каратаева.

Привязывать к теме все, что смутно помнится с уроков, дети научились и делают это до такой степени простодушно, что просто с ума можно сойти. Так, например, учителя с удивлением прочли в итоговом сочинении, что Софья Фамусова – «умная и образованная девушка» стала такой благодаря тому, что «много читала в детстве» (тема взросления), а Белла в «Герое нашего времени» «всей душой полюбила Печорина в силу своего воспитания». Одна из моих коллег-словесников рассказала мне, что в пересказанной выпускницей истории о переписке «двух девочек в блокадном Ленинграде», с трудом узнала рассказ Татьяны Толстой «Соня». Выпускница, понятное дело, ни названия, ни автора не помнила, поэтому и в работе не упоминала, сюжет же пересказала так, как запомнила с чужих слов.

Что взять с детей? Так их научили мы, взрослые. Имеет ли смысл придираться и проявлять принципиальность в 11-м классе, когда уже ничего не исправить? Это понимают многие. Тому, кто не понимал, объяснили. Учителя из районов по секрету рассказывали мне о том, что накануне 3 декабря из управлений образования поступали недвусмысленные устные директивы о необходимости стопроцентного зачитывания. Источник директив всем известен – региональное министерство. Оно провело анализ итогов пробного сочинения и провело работу с директорами школ, в которых случились единичные незачеты. Директора тоже по-своему поговорили со словесниками о лояльности. Известны факты отстранения от проверки наиболее принципиальных преподавателей: «Раз вы не можете читать ТАКОЕ, то и не читайте – без вас обойдемся» - примерно в таком ключе проходила процедура отстранения. И директоров я тоже понимаю. Зачем им лишняя головная боль и хлопоты по переписыванию, тем более ясно, что в феврале или мае зачеты получат все поголовно. Даже те, кто не только пишет, но и читает по-русски с трудом.

Банальная ситуация, мы все ее уже проходили и знаем, как дважды два. И прекрасно понимаем, что итоговое сочинение этого года – не более, чем имитация. Придуманная с целью приобщения к чтению сегодняшних 8-9-10-классников и мотивации учителей к тому, чтобы они как следует учили детей писать о прочитанном. Жаль только, что на нее снова было потрачено много бумаги, сил и времени. Кстати, два пробных и одно итоговое сочинения словесники проверяли в свободное от работы время – никто не оплатил им дополнительную проверку, никто об оплате даже не заикнулся. Но это опять же не главное.

Главное, что словесники «месседж» поняли правильно и уже вовсю работают со старшеклассниками в обозначенном направлении. Несколько человек говорили мне, что теперь после каждого изученного произведения задают на выбор три-четыре свободных темы, где в качестве аргументов дети должны приводить эпизоды из конкретного романа (рассказа, повести, поэмы), другие не засчитываются. Причем теперь сочинения пишутся только в классе, на сдвоенном уроке, домашние работы упразднены за ненадобностью: тяжело в ученье - легко в бою. И дети – сначала с трудом, а потом все с большей легкостью – начали писать. И совершенно очевидно, что в будущем году справятся с поставленной задачей намного лучше нынешних выпускников.

А нынешние... Будем надеяться, что у них все впереди – и с чтением, и с пониманием прочитанного, и с письменным рассуждением о понятом. Главное, чтобы они правильно расценили свои «зачеты». Восприняли их не как «удовлетворительно», а как «идите с Богом, мы вас отпускаем».