КОМБАТ, КАСКАД и МАЙОР

Каким будет российский вуз лет через пять? Вовсе не таким, каким его сегодня хотят видеть чиновники.

Аудитория, преподаватель, лектор — необходимые атрибуты вуза для поколения, которое уже отучилось. Но все, что традиционно включает в себя понятия «хороший вуз» и «качественное образование», — сегодня уже не видится так однозначно. Образование переживает радикальные перемены. И это не объявленная министерством модернизация со всей ее бюрократией. Это революция. Зародилась она не в головах чиновников, а в живой жизни — в ответ на глобальные перемены. Мир переходит в новый технологический уклад. Главная его характеристика — стремительный прогресс в области передачи информации. О своем видении этой перспективы «Новой газете» рассказал профессор Михаил Карпенко — создатель и президент Современной гуманитарной академии (СГА), самого крупного по числу студентов (145 тысяч человек) российского вуза, занимающегося дистанционным образованием.

— Нужны ли вузу аудитории? Нет. А общежитие? Нет, современный вуз может и должен учить на месте проживания и по индивидуальному плану. Причем в этом личном для каждого студента университете может быть лучшее столичное и даже мировое образование. Значит, компьютеры? И они не нужны. При жестких требованиях к платформе и браузеру студенты могут работать с любого гаджета: с планшета, с телефона. Тогда головной вуз должен быть набит компьютерами и серверами? Тоже нет. Пока в образовательном ведомстве занимались компьютеризацией, пришли облачные технологии. Можно арендовать мощности, и даже не знать, где стоят компьютеры. А как же лаборатории? Тоже виртуальные. Например, в медицинских университетах США запрещено при изучении анатомии препарировать трупы. Препарируют компьютерную модель. Студент в такой ситуации видит гораздо больше, чем на натуре.

Нужны ли библиотеки? Нужны, и очень богатые, но тоже виртуальные. А нужны ли вузу преподаватели? Как носители знаний — нет. Сейчас можно выбрать лучшего в мире преподавателя или ученого и записать его лекции. Многие организационные и проверяющие функции преподавателей взяли на себя компьютерные программы, а новая роль живых преподавателей («белковых», как мы шутим) — это роль арбитров. Они же, ученые, составляют контент, они модераторы, организаторы коллегиальной среды — самого совершенного сегодня способа обучения и проверки знаний.

И это не далекие перспективы. Многое уже работает, например, в нашей академии, а что-то — ближайшая перспектива. Буквально на полгода.

— Что же, получается заочное образование? Но в советское время его называли «заушным»: студента тянут за уши, лишь бы дотянуть до диплома.

— В советском образовании опробовали многое из того, что опережало время. Но при современных технологиях не получится имитировать учебу ради корочек. Да, сегодня вуз приходит к студенту, а не наоборот. Можем учить студента, даже если он один в своем населенном пункте, и принимать на учебу готовы в любое время года, потому что не сажаем всех в одну аудиторию. Индивидуальные графики обучения, индивидуальные учебные планы — наше кредо. У каждого своя программа, но в рамках федерального стандарта, поскольку вуз аккредитован и выпускники получают дипломы государственного образца, а с 2003 года — еще и приложение к диплому по европейской системе ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), позволяющее продолжать учебу или найти работу за рубежом.

Есть список обязательных дисциплин и дисциплин по выбору. Есть эталон, но студент сам планирует, как будет продвигаться во времени. Весь учебный материал разбит на модули, равные зачетной единице — кредиту. Кредитами весь мир меряет объем знаний, усваиваемых студентом.

На каждый модуль подготовлены виртуальные лекции. У нас записано 18 тысяч лекций лучших преподавателей страны и мира. Но студент не один на один с лекцией. Как только он ее начнет слушать у себя дома, автоматизированная система контроля это зафиксирует. Не получится включить лекцию только для того, чтобы получить галочку: прослушал. Через каждые 5—7 минут студент должен ответить на ряд вопросов. Не ответил, лекция останавливается. Но главное занятие студента — штудирование, индивидуальная самостоятельная работа. Есть модульные учебники, а кроме них — большой список рекомендованной литературы. Студент формирует свою виртуальную библиотеку и штудирует. Прочитанное надо законспектировать, составить глоссарий, чтобы освоить новую лексику модуля, и сделать логическую схему того, что прочел, — вся работа в компьютере, инструменты для нее разработаны.

— Как в головном вузе отследить, что студент действительно работает?

— Дидактики для вуза в стране нет, мы разработали и развиваем свою дидактико-технологическую схему. В стенах СГА работает научный институт когнитивной нейрологии и кафедры, развивающие науку об образовании — эдукологию. Один из их продуктов — РОВЕБ, роботизированная веб-технология — содержит сотни интеллектуальных роботов, обучающих, тренинговых и контролирующих программ.

КОМБАТ — наша компьютерная база аттестации. Через эту программу студенты получают все учебные задания. Они прозвали ее Батяня. Батяня фиксирует занятия, и проводит аттестацию. Программа КАСКАД следит за переводом с курса на курс. Почти готовая программа МАЙОР (модератор академических и организационных расписаний) будет складывать индивидуальные расписания, подгонять отстающих. Еще одна программа — КОП (контроль оригинальности и профессионализма). Это проверка письменных работ — рефераты, доклады, курсовые, дипломы, проекты… Плагиат не проскочит. Но проверяем не только на плагиат, есть и другие критерии: профессионализм, глоссарий, орфографическая грамотность и стилистика. На проверку одной работы — менее 2 секунд.

— А поговорить?

— Развитие устной речи — наше нововведение. Развиваем умение представлять свою позицию на публике, говорить, аргументировать. Мы практикуем доклады, коллоквиумы, вебинары — дискуссии на заранее заданную тему, примерно по 10 человек онлайн. Если занятие групповое, студент выбирает дату и время. С кем он окажется на этом виртуальном семинаре или коллоквиуме, он не знает. Есть и устные экзамены. Причем на устном экзамене преподаватель может быть, а может и не быть, а вот однокурсники — присутствуют и оценивают. А мы оцениваем и отвечающих, и экспертов. Оценки студенты выставляют друг другу сами и за письменные работы. Каждую письменную работу читают и оценивают не менее 5 студентов. Взаимное оценивание мы называем коллегиальной средой.

Как показал опыт, оценки они выставляют друг другу объективно, но строже, чем преподаватели, и ценят мнение своих сокурсников гораздо больше, чем профессоров. Коллегиальная среда как метод обучения и контроля знаний в России практически не применяется, а у нас это массовая стандартная процедура.

— Почему у нас модернизация связана с сокращением вузов?

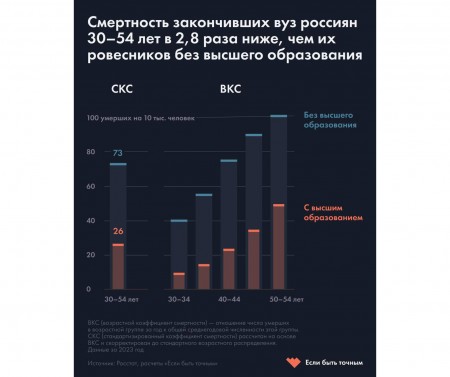

— Это, на мой взгляд, неразумное вмешательство государства. Образованные граждане выгодны. По статистике люди с высшим образованием живут в среднем дольше. В разных странах — по-разному, а в России — на 10 лет. При этом среди них процент здоровых вдвое больше. Они зарабатывают в 1,5—2 раза больше, соответственно, больше платят налогов, а их производительность по вкладу в ВВП выше в 5—7 раз, чем у людей без образования. Понимая это, Япония, Китай, США, Южная Корея декларировали всеобщее высшее образование.

— Но, говорят, надо закрыть вузы, которые дают некачественное образование.

— А как оценивать качество? Один из министерских критериев эффективности вуза — средние баллы ЕГЭ у абитуриента. Но если вуз взял абитуриентов с более низкими баллами, но на выходе выдал подготовленного специалиста, получается, что качество образования здесь было выше? Можно взять способных, а можно работать над образовательной средой, чтобы донести необходимые знания до каждого. По совершенству образовательной среды и надо судить вуз. А кто доказал, что если у вас 13 кв. м на одного студента, как положено по критериям министерской эффективности, то вы учите лучше, а если 10 — то хуже? Или вот, например, требование: у студентов должны быть только бумажные зачетные книжки установленного образца. Образец этот установлен в 1932 году.

Еще один показатель эффективности — востребованность выпускников на рынке труда: работают ли они по специальности, полученной в вузе? Но общеизвестно, что в мире по специальности, записанной в дипломе, работают примерно 20% выпускников.

— Может быть, борьба за эффективность вузов путем их закрытия связана с тем, что у нас переизбыток образованных людей?

— И это не так. В России высшее образование имеют 28% занятого населения. Это немного. В Канаде — 47%, в США — 39%. У СГА студенты «разбросаны» не только по всей России, но еще по 10 странам, в основном в СНГ. Наш вуз — часть образовательной сети Global Development Learning Network (GDLN). Через GDLN мы рассчитываем проникнуть в Китай, Индию — в страны с очень большим населением и с дефицитом высшего образования. Европейские и американские прославленные вузы снимают там пенки: по всему миру те, кто может платить за обучение 15—20 тыс. долларов в год, — учатся у них. Наши вузы не могут с ними конкурировать. Но есть очень большой контингент молодых людей, готовых платить за образование до 1000 долларов в год. Россия могла бы занять эту мощную нишу. Миллион таких студентов будет приносить стране миллиард долларов ежегодно без всяких углеводородов. В мире уже осваивают этот рынок. Например, в Шанхайском телевизионном университете при довольно отсталых образовательных технологиях насчитывается более 8 млн студентов. В университете Индиры Ганди в Нью-Дели — 6,5 млн. В турецком Анатолийским университете — около 2 млн. Начинается глобальное соревнование дистанционных вузов.