Как в царской России детей-преступников перевоспитывали в колониях

С момента возникновения в России в 1870-х колоний для несовершеннолетних преступников они так до Революции и оставались частными. Основой перевоспитания там был труд на земле или кустарничество. Самым известным учреждением стала Петербургская земледельческая колония, руководимая народовольцем Беклешовым. Но либерализация воспитательной системы привела к всплеску преступности среди подростков, и с 1890-х их вновь стали держать в тюрьмах вместе со взрослыми.

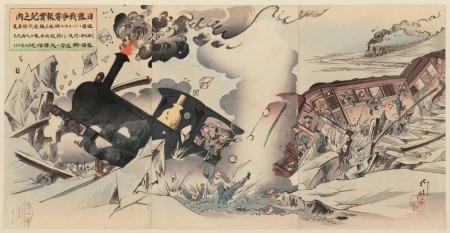

Проблема борьбы с детской беспризорностью и преступностью в России возникла сразу после отмены крепостного права. Нищета значительной части населения была главной причиной детской преступности. Число сирот и брошенных детей с конца XIX– начала XX века стало увеличиваться год от года. Кроме этого десятки тысяч детей осиротели, были потеряны или брошены во время русско-японской войны, революции 1905–1907, переселенческой деятельности Столыпина, в период первой мировой войны.

На I съезде представителей русских исправительных учреждений в Москве в 1881 году отмечалось «подавляющее и безусловное влияние на преступность малолетних, с одной стороны, окружающих их обстоятельств и среды, а, с другой, состояние их умственного и нравственного развития, развращённость и преступность родителей или совершенное их отсутствие, полная бесприютность и глубокая нищета, а, следовательно, неудовлетворенность самых насущных потребностей, отсутствие нравственного развития. Лишённые крова и надзора родителей, они должны стать бродягами; лишённые родительской опеки и средств к жизни, понятно они станут нищими и ворами».

И если борьба с причинами преступности представлялась в конце XIX века недоступной, так как требовала изменения социального строя, то борьба с детской преступностью считалась возможной, так как педагоги считали ребёнка «пустым сосудом», в который ещё не поздно вложить нравственность.

В ходе подготовки «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 1866 года государство обратилось за содействием к земствам, благотворительным обществам, известным духовникам и частным лицам и призвало к устройству заведений принудительного воспитания. Общегосударственное дело перевоспитания малолетних преступников с самого начала было возложено на частную благотворительность. Забегая вперёд, скажем, что до Февральской революции 1917 года колонии для несовершеннолетних преступников так и оставались частными.

Российские заведения принудительного воспитания официально назывались исправительными приютами, но в действительности представляли собой или земледельческо-ремесленные колонии, приюты со школами садоводства, огородничества, пчеловодства и хмелеводства, или городские ремесленные приюты.

Первыми исправительными заведениями стали Московский Рукавишниковский приют и Санкт-Петербургская земледельческая колония, которые считались лучшими не только в России, но и в Европе. Здесь содержались осужденные бесприютные и беспризорные дети от 8 до 18 лет.

Питерская земледельческая колония открылась в октябре 1871 года на станции Ржевка, а с 1913 года переехала в имение Извары Царскосельского уезда и была рассчитана на 200 воспитанников. Дети поступали в заведение по решению суда. По сословной принадлежности более 70% воспитанников составляли крестьянские и солдатские дети, по вероисповеданию 95% были православными. В 90% случаев совершаемые преступления были преступлениями против собственности, т. е. дети совершали их, побуждаемые инстинктом выживания.

Воспитанники были разделены на семьи, каждая со своим воспитателем и хозяйственными угодьями. Режим колонии предусматривал обучение в школе, занятия гимнастикой, пение, чтение, игры, работу в мастерских – слесарной, столярной, тележной, сапожной, портняжной.

За хорошее поведение их награждали книгами, инструментом для ремёсел, а за хорошую работу платили 3-5 копеек в день (общая сумма заработанного выдавалась после выхода из колонии). Рецидивы в Петербургской колонии составляли 25%. По мировым меркам это был выдающийся результат.

Девизом колонии были слова Виктора Гюго: «Кто открывает школу, тот закрывает тюрьму».

Очерк в журнале «Нива» кратко описывал жизнь в земледельческой колонии:

«Колонисты встают в 6 часов утра; дети сами убирают за собой постели и около 7 часов собираются на общую молитву, после молитвы сходятся на завтрак, а с 8часов следует урок, с 9 ? до 12 часов – работы. С 12 до 1 часу – обед, а после обеда – два часа свободного времени. С 3 до 5 ? ч. – опять работа, с 6-7 часов – урок, в 8 часов ужин, а в 10 часов дети уже спят. Летом во время сенокоса уроки бывают прекращены.

К урокам дети относятся очень хорошо, и многие из них проявляют прекрасные способности. К физическому труду некоторые из вновь поступающих чувствуют иной раз отвращение (особенно те, кто работал на фабриках), но потом общая работа втягивает и их».

На примере Петербургской земледельческой колонии хорошо видна хозяйственная часть таких заведений. В 1914 году в колонию поступило в качестве платы за содержание питомцев: от Тюремного ведомства – 21.365 руб., от Санкт-Петербургского воспитательного дома – 772 руб., от Московского воспитательного дома – 750 руб., от Новгородской земской управы – 949 руб.; от Государственного казначейства – 12.000 руб., от Городской думы – 10.000 руб., от Санкт-Петербургской губернской земской управы – 2.050 руб.; членских взносов – 172 руб.; от членов императорской фамилии 1.400 руб.; кружечного сбора – 20 руб.; процентов с капиталов – 3.146 руб.; доходов колонии денежными поступлениями – 13.621 руб. (из которых около 9 тыс. руб. приходилось на сельскохозяйственное производство, остальное – на кустарное).

Питерская колония расцвела при директоре Михаие Павловиче Беклешове, который был народовольцем. Его система перевоспитания малолетних преступников во многом легла в основу знаменитого педагогического опыта Макаренко в 1920-30-е годы.

Беклешов родился в 1866 году в Старой Руссе. После неудачно закончившейся военной карьеры (в 1887 году он привлекался по делу о военно-революционных кружках, содержался в Петропавловской крепости, был в ссылке), выйдя в отставку, Беклешов прослушал педагогические курсы при Казанском университете, и ездил за границу для ознакомления с постановкой воспитания дефективных детей. Затем занимался школьной статистикой в Вятском губернском земстве; далее стал директором Вятской исправительной колонии.

В 1901 году Михаил Павлович – директор Вятского исправительного детского приюта. В 1906 году он был приглашён в Петербург, где стал организатором и вдохновителем строительства детской трудовой колонии нового типа.

Беклешов прожил долгую жизнь (умер в возрасте 80 лет в 1946 году), не был затронут сталинскими репрессиями – напротив, в 1924 году он стал проректором Петроградского, потом Ленинградского педагогического института, получил звание профессора.

К 1876 году в России было открыто 7 исправительных заведений, а в начале XX века их стало уже 52, из которых пять – для девочек. Все колонии были открыты частными лицами или общественными организациями. Исправительные учреждения для несовершеннолетних в России одновременно курировали четыре министерства: народного просвещения, внутренних дел, земледелия и государственных имуществ, юстиции.

В 1871 году Петербургская земледельческая колония обратилась к доктору уголовного права, профессору Петербургского университета Н.С.Таганцеву, с предложением разработать вопрос об ответственности малолетних. Юрист считал, что ответственность для малолетних преступников должна иметь характер иной, нежели для лиц взрослых, что здесь и речи не может быть о каре, а наказание должно заключать в себе элементы воспитания и исправления. Работы Таганцева стали основой для исправления малолетних преступников не только в России, но и в некоторых странах Европы.

В 1875 году в Петербурге открылось тюремное отделение малолетних преступников при Коломенском полицейском доме, в котором размещали отдельно от взрослых малолетних преступников и бродяг. «В отделение набирали всякий сброд – в течение года перебывает до 250 человек от 10 до 17 летнего возраста на сроки от нескольких дней до одного года. Причины заключения – кража и проявление порочных наклонностей во всех видах. Из всех перебывавших в отделении детей большинство по первой судимости, 1/6 часть по второй, 1/12 по третьей», – сообщалось в сборнике «Призрение детства. Сведения по общественной и частной благотворительности в России и за рубежом» (1886 год). – «Например, судья города Царское Село, разобрав уголовное дело по обвинению солдатского сына Степана Панченко, 10 лет, в кражах железа, приговорил его подвергнуть тюремному заключению на 2 месяца, но не подвергать Панченко наказанию, взамен заключения отдать его в Санкт-Петербургскую исправительную колонию для малолетних преступников, вплоть до исправления».

В 1880-е годы в губерниях были созданы Общественные наблюдательные советы, которые отслеживали судьбу малолетних арестантов. К примеру, предводитель дворянства Э.Д.Нарышкин «17 июля 1890 года после посещения тюрьмы, где увидел 13-летнего заключённого Илью Олекина, осуждённого по приговору мирового судьи за кражу железных дверных петель на 2 месяца тюремного заключения, обратился в Санкт-Петербургское губернское правление к графу С.А.Толю с просьбой вместо тюрьмы отправить его в одну из существующих колоний. Граф Толь, заручившись поддержкой Минюста, удовлетворил эту просьбу.

Вопросы содержания малолетних были предметом заботы и со стороны благотворительных организаций. Председательница дамского благотворительного тюремного комитета Е.А.Нарышкина 17 февраля 1895 года в письме Санкт-Петербургскому губернатору графу А.С.Толю просила «не отказать в содействии к ознакомлению надлежащих лиц и учреждений о порядке помещении в приют несовершеннолетних преступников». По её ходатайству было принято Положение о прекращении содержания не только в тюрьмах, но и под стражей на время следствия несовершеннолетних девочек (они помещались в колонии, а за неимением таковых в губерниях – в монастыри).

Либерализация в отношении содержания малолетних преступников, начиная с 1890-х годов, привела к неожиданному эффекту: росту преступности среди несовершеннолетних, а также к желанию бедняков умышленно толкать своих детей на преступления, чтобы те попали «на казённых кошт».

С конца XIX века детская преступность стала значительно опережать взрослую. Так, с 1884 по 1894 годы общая преступность увеличилась на 7%, а детская – на 15%; с 1901 по 1910 годы – общая на 35%, детская – на 112%.

Журнал Министерства юстиции отмечал, что «если раньше страх перед уголовной карой, боязнь увидеть своё дитя одетым в арестантский халат всё-таки до некоторой степени вызывали в простом люде чувство беспокойства за участь подрастающего поколения и заставляли обуздывать дурные наклонности путём разных исправительных мер, то теперь родители на вопрос об их проворовавшихся детях беззаботно пожмут плечами, как будто речь о самом обычном, не интересующем их явлении» (А.Бутовский, «Закон о несовершеннолетних и его применение в судебно-мировой практике», Журнал Министерства Юстиции. №6, 1900).

Многим судьям приходилось сталкиваться с явлениями, когда новый закон служил не гуманной мерой для облегчения участи молодых преступников, «а орудием в руках их родителей для удовлетворения самых хищнических и своекорыстных инстинктов. Родители нередко посылали на кражу подростка-сына. Если его поймают, – беда невелика; всё равно ведь мальчика в острог не посадят, а пришлют обратно для исправления» (выше цитированная статья А.Бутаковского).

Всё это привело к возобновлению жёстких мер в отношении несовершеннолетних. В исследовании юриста М. Теодорович «Дети-преступники и суды для них. Популярные этюды. Варшава, 1914) говорилось:

«Ежегодно 4/5 и даже более малолетних идут в тюрьмы и арестные помещения и только 1/5 помещается в воспитательно-исправительные учреждения. В 1911 году в тюрьмах, арестных домах, полицейских арестах и пр. содержалось 14 тысяч 818 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет. Из этого числа: свыше 6000 детей помещалось в общих камерах со взрослыми; свыше 13,5 тысяч оставались без обучения и работы, проводя время в полной праздности; свыше 500 детей в возрасте от 10 до 14 лет содержались в тюрьмах за недостатком мест в воспитательно-исправительных заведениях».

Позднее с той же проблемой столкнётся и советская тюремная педагогика. Первое время либерализация наказания даёт положительный эффект, но затем приводит к всплеску преступности. Такая система может держаться лишь на отдельных великих педагогах (как Беклешов в царское время, доведший уровень рецидива среди воспитанников своей колонии до 7-10%; или Макаренко в 1920-30-е, в колонии которого этот показатель был тоже около 10% – против 35% в то время по стране).