2 миллиарда в год - теневые деньги российских вузов

Ситуацию в российском образовании и попытки его реформирования сегодня сравнивают с поисками черной кошки в черной комнате. Все знают, что она там есть, но как она выглядит и как ее поймать — неизвестно.

В 2000-ом году число выпускников школ и число поступающих в вузы сравнялось. Уже в 2002-ом году в высшие учебные заведения поступило на 200 тысяч человек больше, чем окончило школу, а в 2005-м году — на 250тысяч. Народ пошел в высшую школу. И пошел уже даже не в массовом порядке, а в сверхмассовом. Эксперты относятся к этому процессу неоднозначно.

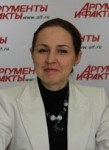

О проблемах высшего образования нашему корреспонденту удалось побеседовать с директором Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства Татьяной Львовной КЛЯЧКО (г. Москва).

— Татьяна Львовна, создается такое впечатление, что вузы просто выходят на улицы крупных городов и берут к себе всех без исключения. Так что проблемы доступа к высшему образованию как таковому в стране сейчас нет. Но возникает вопрос качества: к какому высшему образованию можно получить доступ?

— Поведение вузов понятно. В экономике есть такое понятие как «экономия масштаба»: чем больше ты развиваешь действие, тем больше экономишь на единицу продукции. Поэтому сейчас вузы применяют стратегию экспансии: чем больше студентов, тем экономически им будет выгоднее.

Но существует и второй момент. Бытует мнение, что если ты не учишься в высшем учебном заведении, то ты уже как бы «белая ворона». Кстати, представление о том, будто молодежь идет в вузы потому, что грозит армия — не совсем верно. 40% абитуриентов — это люди, поступающие на заочные отделения, где нет отсрочек от армии. Дело в том, что высшее образование дает им некий социальный статус. Отвечая на вопрос: «Зачем вы идете в вузы?», молодые люди часто говорят: «Потому что родители так хотят». А самый распространенный ответ: «Потому что в высшие учебные заведения идут все».

— Кем же хотят стать нынешние студенты?

— Мы на эту тему проводили исследование совместно с «Левада-центром». Опрашивали людей от 15 до 35 лет. 40% считает, что лучше всего быть бизнесменом, дальше по популярности идет специалист по IT-технологиям (программист), потом — юрист, экономист, и, что очень интересно, появился врач. Когда мы исследовали эту ситуацию в 1999-м году, бизнесмен находился на уровне 20%, программиста не было вообще. Таким образом, сейчас появились другие «вечные», востребованные профессии. Поднялся инженер, менеджер, а рабочий — не в чести. Страна работать руками не желает. В этом отношении, конечно, с системой образования надо что-то делать. Выбор такой: либо будут гастарбайтеры, но тогда, пожалуйста, принимайте их, как манну небесную, потому что это — очень нужные для нас люди. Или учитесь работать руками и не говорите, что это не престижно.

Я хочу обратить ваше внимание на позицию бизнесмена (40%). Произошел очень интересный сдвиг в сознании молодых людей. Это отнюдь не просто стремление быть богатым. Это стремление быть человеком, который сам определяет и сам отвечает за собственную жизнь. С экранов нам рассказывают, какие плохие люди, бизнесмены, какие они воры, но, тем не менее, рейтинг бизнесмена от исследования к исследованию растет, потому что это человек, который добивается успехов в жизни. В обществе появляется установка на достижение социальных успехов.

— Первое высшее образование, как вы отметили, становится социальной нормой. Но наблюдается еще одна тенденция — многие люди хотят получить второе высшее образование…

— Примерно 20-28% — это люди, которые четко знают, какое второе профессиональное высшее образование они будут получать. В чем-то оно ликвидирует последствия плохой школы, иногда — это просто смена жизненной траектории… Два высших образования — это новая норма. В связи с этим в рамках реформы образования обсуждается переход на двухуровневое высшее образование, то есть планируется разделение системы высшего образования на уровень бакалавра и уровень магистра.

— Сейчас количество бюджетных мест в ВУЗах не увеличивается. А число «платников» стремительно растет. Не перейдем ли мы в итоге к платному обучению?

— Сегодня в вузах (с учетом негосударственных) обучается 59% российских студентов на платной основе. Но на самом деле, нам, наоборот, в дальнейшем грозит сокращение платности по чисто демографическим причинам. Потому что если у нас к 2010-му году выпуски из школ сократятся на треть, а бюджетный прием останется на том же уровне, то, соответственно, резко начнет падать платный прием. И это одна из очень серьезных проблем для ВУЗов, поскольку уже сейчас их экономика сориентирована на тот поток денег, который идет, в основном, от платных студентов. В этом году государство выделило на высшее образование 2,3 миллиарда долларов. От платных студентов вузы получают примерно 2 миллиарда долларов. И еще где-то миллиард двести, миллиард пятьсот (теневые) приходят от родителей за поступление ребенка в высшую школу. Соответственно, семейные деньги в настоящее время значительно превышают деньги государства, которые идут в эту сферу. Если этот поток начнет сокращаться, то у вузов могут быть большие неприятности.

— Татьяна Львовна, сегодня повсеместно такая ситуация, когда с бюджетников деньги пытаются стрясти почти за каждый экзамен, а «платники» заплатили один раз и учатся спокойно. Фактически обучение в любом случае платным получается Чего ждать и к чему готовиться родителям, чьи дети в ближайшем будущем собираются поступать в вузы? Деньги копить?

— Здесь ситуация непростая и во многом зависит от политики государства. Пока государство не определилось: либо оно начнет сокращать бюджетные приемы, расширять платные, либо у нас станет мало платников, но тогда преподаватели, которым не повысят зарплату, начнут трясти деньги за каждый экзамен. Число ВУЗов в стране выросло с 515 до 2700. Из них государственных — 655. Негосударственных — около 400, в которых учатся 13% студентов. И огромное число филиалов ВУЗов: 1376 филиалов государственных и 326 филиалов негосударственных вузов. Сейчас на уровне государства прорабатывается идея дифференциации вузов. Выделяют где-то десять, двадцать общенациональных университетов типа Принстона или Гарварда. На ступеньку ниже стоят 100-200 системообразующих вузов. Вот этим сильным вузам будут давать много денег (на каждого студента). Ну, а все остальные вузы отправятся в свободное плавание. Естественный отбор: заработают — выживут, нет — увы... Государство оставит их финансирование на прежнем уровне. Дальше, конечно, возникнет вопрос, кого относить к общенациональным, кого — к системообразующим. Меня не очень волнуют филиалы маленькие и плохенькие, которые будут закрываться. А вот если один вуз в городе, и он окажется плохим, и его закроют... Какая в городе будет социальная ситуация? Как пройти между Сциллой и Харибдой, чтобы не навредить? Это тяжелая задачка. Посмотрим, каким будет ее решение...

— Какие еще проблемные моменты возникают по ходу реформы образования?

— Мне бы хотелось сказать еще о среднем профобразовании. Это самый проблемный уровень нашей системы образования. Сейчас будет происходить тяжелый процесс передачи средних специальных учебных заведений на уровень субъекта, у которого, естественно, нет возможностей их содержать. Как всегда нашли рациональное основание: начальное и среднее профобразование готовит людей для работы на локальных, местных рынках труда и должно реагировать на четкие кадровые запросы территории. А территории должны за это платить. Но не учли того факта, что наши учебные заведения создавались по другому принципу, да и страна у нас большая. То есть начнутся серьезные изменения в инфраструктуре начального и среднего профобразования. С одной стороны, это будет рациональный процесс. С другой, поскольку денег мало, я боюсь, что начнут просто закрывать училища, техникумы, не заботясь о том, что будет с этой, как раз наиболее проблемной и не очень обеспеченной, молодежью. А выпускники техникумов, училищ постепенно будут выталкиваться с рынка труда. Они окажутся безработными.

Чтобы всего этого не произошло, предполагается интегрировать начальное и среднее профобразование, сформировать систему непрерывного профобразования.

— Большие споры до сих пор вызывает ЕГЭ (единый государственный экзамен), есть ли какие-то подвижки в этом вопросе?

— Эксперимент по ЕГЭ идет с 2001-го года. Сейчас он продлен еще на несколько лет. В ЕГЭ есть определенные содержательные вещи, которые спорны. Но я хотела бы сказать о другой его стороне — экономической. С точки зрения экономики ЕГЭ — это управленческий инструмент, который нужно грамотно использовать. Почему, скорее всего, его будут стараться расшатать как можно сильнее? Как я вам уже говорила, около двух миллиардов — это теневые и полутеневые деньги высшей школы, в основном, деньги родителей за поступление детей в вуз. При вводе ЕГЭ часть из них «ускользнет» на подготовку к единому государственному экзамену. Но поскольку к единому государственному экзамену могут готовить уже как вузы, так и школы, то цены на репетиторские услуги через некоторое время резко упадут. Так что кошелек вузов неизбежно похудеет. Сейчас, как известно, зарплата преподавателей небольшая. Тем не менее, молодежь в вузах остается, понятно, что их кормят репетиторские доходы. А теперь представьте себе, что репетиторский хлеб отнимут. Значит, лучшие преподаватели уйдут. Для того чтобы их удержать, нужно будет делиться внебюджетными деньгами, которые сейчас, в основном, скапливаются на верхней части вузовской пирамиды. Где-то восьмисот миллионов долларов из внебюджетки надо отдать преподавателям. В системе образования крутится где-то 6-7 миллиардов долларов, и из них миллиард необходимо перераспределить. Это же почти революция в системе образования! Поэтому многие вузы настаивают на том, что ЕГЭ – это очень плохо, ни за что его нельзя принимать… Если вы встречаете сопротивление чему-то, ищите, прежде всего, экономические интересы. Один из преподавателей вуза очень четко сказал: «Пока мы не найдем компенсирующих механизмов, мы ЕГЭ не допустим». Эксперимент будет длиться, потому что пока механизмы не найдены.